「Zankoku na Tenshi no Thesis (A Cruel Angel's Thesis)」

Zankoku na Tenshi no Thesis (A Cruel Angel's Thesis), de Yōko Takahashi

Trente ans après sa sortie, le générique de la série culte « Neon Genesis Evangelion » continue de fasciner. Loin d’être une simple introduction musicale, le morceau a transcendé son statut pour devenir un monument de la culture populaire, dont la complexité et la portée symbolique demeurent intactes.

Si certaines œuvres musicales s’inscrivent dans leur époque, d’autres, plus rares, parviennent à la transcender. « Zankoku na Tenshi no Thesis » (残酷な天使のテーゼ, « La thèse de l’ange cruel »), générique d’ouverture de la série d’animation Neon Genesis Evangelion (1995), appartient sans conteste à cette seconde catégorie. Conçu pour accompagner un programme télévisé, il s’est émancipé de sa fonction originelle pour devenir un phénomène culturel mondial, dont la résonance continue de surprendre.

Le morceau se distingue dès ses premières mesures par une architecture sonore singulière. Une introduction synthétique aux accents mystiques cède la place à un crescendo choral quasi liturgique, avant le déploiement d’une ligne de basse funk et d’une rythmique pop énergique. Sur cette structure complexe se pose la voix claire et puissante de Yōko Takahashi, qui impose une signature vocale immédiate. Ce contraste saisissant entre sophistication orchestrale et efficacité pop installe une tension dramatique qui fait écho à l’univers de la série : le combat apocalyptique mené par des adolescents en proie au doute.

Composé par Hidetoshi Satō et arrangé par Toshiyuki Ōmori, le titre s’inscrit dans la tradition de la J-Pop tout en s’émancipant de ses codes. À une structure mélodique redoutable d’efficacité se greffent des orchestrations ambitieuses – cuivres triomphants, envolées de cordes, chœurs amples – qui le rapprochent davantage de la bande originale de cinéma que du générique conventionnel. La performance vocale de Yōko Takahashi, oscillant entre une douceur maîtrisée et une puissance éclatante, s’avère décisive et confère au morceau une intensité émotionnelle qui explique en grande partie sa longévité.

Miroir d'une œuvre tourmentée

Les paroles, écrites par Neko Oikawa, opèrent également une rupture avec la tonalité souvent plus légère des productions animées de l’époque. Elles exhortent une figure juvénile, un « jeune garçon », à transcender l’innocence pour embrasser un destin héroïque : « Tel un ange cruel, jeune garçon, deviens une légende ». Cette injonction, d’une apparente simplicité, cristallise les thèmes centraux de l’œuvre d’Hideaki Anno : le passage à l’âge adulte, le poids de la destinée et la quête identitaire.

C’est précisément ce décalage, entre une mélodie pop et un sous-texte d’une gravité certaine, qui confère au morceau une grande partie de sa puissance. Bien plus qu’un simple accompagnement, le texte dialogue avec les interrogations existentielles portées par la série, offrant une porte d’entrée thématique avant même le début de l’épisode.

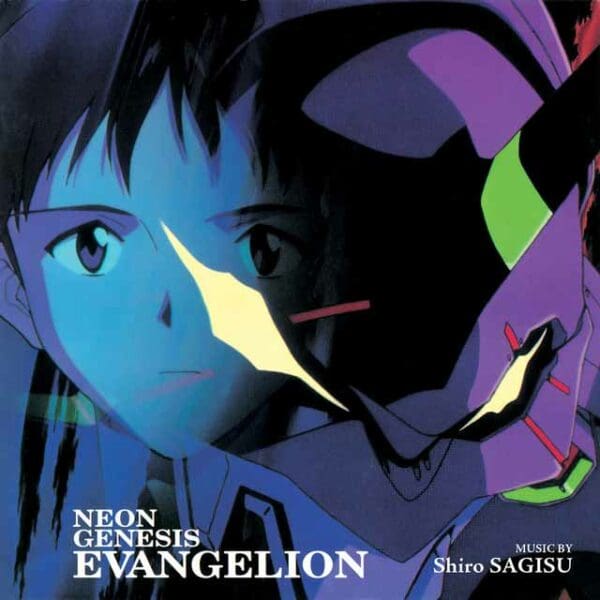

Neon Genesis Evangelion

Œuvre-phare de l'animation japonaise des années 1990, Neon Genesis Evangelion dynamite les codes du genre « mecha » (robot géant) qu'elle semble d'abord embrasser pour se muer en une vertigineuse exploration de la psyché humaine. Sous le vernis d'une science-fiction apocalyptique, la série déplace l'enjeu des combats titanesques vers l'arène intime de ses jeunes pilotes, figures tragiques moins héroïques que sacrificielles, écrasées par les traumatismes et l'incommunicabilité. En mobilisant un dense symbolisme philosophique et judéo-chrétien, l'œuvre de Hideaki Anno devient alors une fresque psychanalytique sur la dépression, la solitude et la peur de l'autre, questionnant la nature même de la conscience individuelle. Plus qu'une simple série d'animation, Evangelion s'est ainsi imposé comme un miroir tendu aux angoisses de la fin du XXe siècle et une méditation intemporelle sur la condition humaine.

En rehaussant drastiquement les standards artistiques du générique d’anime, « Zankoku na Tenshi no Thesis » a contribué à redéfinir le genre de l’« anisong » (le monde impitoyable des chansons d’animations). Son succès public fut aussi immédiat que pérenne, comme en témoigne sa place quasi institutionnelle dans les karaokés de l’Archipel, où il figure toujours, malgré le temps qui passe, parmi les titres les plus joués.

Au-delà de son succès commercial, le titre a acquis une valeur de marqueur générationnel. Il agit comme une capsule temporelle, renvoyant l’auditeur à l’esthétique novatrice et aux dilemmes philosophiques d’Evangelion. Hymne paradoxal, à la fois exaltant et crépusculaire, il démontre comment une œuvre, en alliant l’efficacité de la pop à une réelle profondeur thématique, peut s’élever au rang de classique universel.

Il y a des voix qui marquent une époque. Et puis il y a celles qui la définissent. En 1995, Yōko Takahashi est devenue le sismographe de toute une génération avec un seul titre : Zankoku na Tenshi no Thesis. Hymne d'ouverture de l'ovni télévisuel Neon Genesis Evangelion, la chanson a opéré une déflagration qui résonne encore. Pourtant, cantonner l’artiste à ce totem serait ignorer la trajectoire d'une musicienne qui a su naviguer au-delà du mythe qu'elle a elle-même enfanté.

Au début des années 90, la scène musicale japonaise est un creuset sonore en pleine ébullition. C'est là que Yōko Takahashi fait ses gammes. Son premier album, Pizzicato (1992), la pose en marge de la J-pop calibrée : sa voix, d'une pureté cristalline mais chargée d'une fêlure dramatique, intrigue. Le studio Gainax, alors en quête d'une signature vocale pour son projet d'animation révolutionnaire, ne s'y trompe pas. On lui confie ce qui aurait pu n'être qu'une simple commande. Ce sera la pierre angulaire de sa carrière et la bande-son d'un mal-être générationnel.

Zankoku na Tenshi no Thesis est une anomalie. Plus qu'un générique, c'est une profession de foi lyrique, un appel aux armes tragique qui encapsule en 90 secondes toute la complexité d'une série qui dynamitait les codes. Le succès est planétaire. Takahashi ne chante pas, elle incarne la tension, la violence et la quête de sens d'Hideaki Anno. En 1997, elle enfonce le clou avec Tamashii no Refrain pour le film Evangelion: Death and Rebirth. Plus sombre, quasi liturgique, le morceau agit comme le versant nocturne et désespéré de l'hymne originel, confirmant une osmose artistique totale.

Le piège d'un tel triomphe est la prison dorée. Une prison que Yōko Takahashi a toujours refusé d'habiter. Loin de se figer en icône d'un seul rôle, elle a multiplié les collaborations (Shakugan no Shana, Cross Ange), tout en poursuivant une œuvre personnelle, plus intimiste, explorant ballades et pop orchestrale. Sur scène, trente ans après, la magie opère toujours. Elle ne se contente pas de raviver la flamme nostalgique ; elle la réinterprète, prouvant que ses classiques sont des œuvres vivantes.

Aujourd'hui, Yōko Takahashi est une passeuse. Pour les uns, elle est la mémoire d'une décennie fondamentale de la pop culture. Pour les autres, elle demeure la porte d'entrée vers un univers d'une richesse inouïe. Sa trajectoire rappelle qu'un artiste peut être défini par un instant de grâce, mais que son véritable héritage se mesure à sa capacité à en dépasser l'écho.

Participez

Ajoutez-en un pour lancer la conversation.

Connexion

Inscription